Posted by 인지심리학 매니아

길치:[명사]길에 대한 감각이나 지각이 매우 무디어 길을 바르게 인식하거나 찾지 못하는 사람.

내가 아는 사람 중에는 심각한 길치가 몇 사람 있다. 조금 복잡한 거리를 들어가게 되면 방향감각을 완전히 잃어버리곤 한다. 결국 내가 손목을 붙잡고 끌고 나와야 상황이 종료된다. 만약 주위에 도와주는 사람이 없다면 미로 속에 갇힌 사람처럼 될지도 모른다. 정말 심각한 경우 길을 잃기도 한다.

의외로 많은 사람들이 자신이 길치에 해당한다고 생각한다. 그런데, 정작 길치가 되는 원인이 무엇인지는 딱히 아는 사람이 없다. 다행히 2010년 Applied Cognitive Psychology에 게재된 한 논문이 이 궁금증을 다소 완화시켜주었다. 자신이 왜 길치인지 몰라 답답하다면 이 연구자들의 주장을 한번 들어보는 것도 좋을 것이다.

기존 연구들

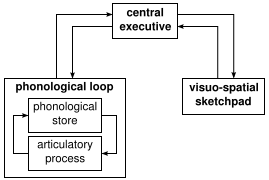

우선 '작업기억'이 무엇인지를 알아야 길치의 원인을 알 수 있다. 작업기억이란 의식적인 정신적 노력이 가해지는 정신적 작업공간을 의미한다. 컴퓨터에 RAM이 존재한다면, 인간에게는 작업기억이 존재한다. 작업기억은 장기기억에서 무언가를 꺼내오기도 하고, 현재 접하고 있는 정보를 처리하는 과정에 관여한다.

Baddeley

의 초기 주장에 의하면 이 작업기억은 세 가지 성분을 가진다고 한다. 주의 통제및 판단 과정을 담당하는 중앙집행기 밑에 조음

루프와 시공간 스케치판이라는 하위 체계가 있다. 이 두 하위 체계는 용량이 한정되어 있어서 정보를 처리할 수 있는 양이 제한되어

있다.

Baddeley

의 초기 주장에 의하면 이 작업기억은 세 가지 성분을 가진다고 한다. 주의 통제및 판단 과정을 담당하는 중앙집행기 밑에 조음

루프와 시공간 스케치판이라는 하위 체계가 있다. 이 두 하위 체계는 용량이 한정되어 있어서 정보를 처리할 수 있는 양이 제한되어

있다.

우리가 어떤 장소를 탐색하는 과정에서 길을 외우는 과정 역시 작업기억이 관여하게 된다. 따라서 조음 루프와 시공간 스케치판이 길을 학습하는 데 중요한 역할을 하는 것이다.

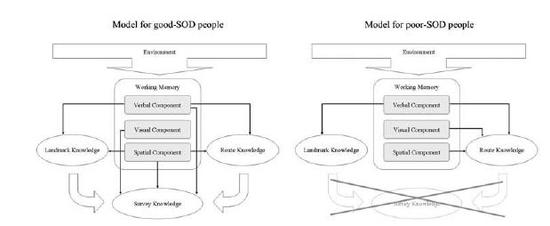

이번에는 기존 연구들이 공간 지식 학습(Spatial knowledge Aquisition을 이렇게 번역하고자 한다)에 관해 밝힌 사실들을 설명하고자 한다. 연구자들은 공간 지식을 세 가지로 분류했다. 첫째, Landmark 지식은 말 그대로 어떤 장소에 있던 건물이나 특정 사물에 대한 기억을 말한다. 둘째, route 지식은 이런 랜드마크의 순서와 방향 결정(ex: 왼쪽, 오른쪽 길)에 관한 기억을 말한다. 마지막으로 survey 지식은 지형을 마치 지도처럼 하늘위에서 조망하는 경우를 말한다.

그럼 작업 기억과 공간 지식은 어떤 관계가 있을까? 기존 연구는 시공간 스케치판의 공간적 요소가 길을 잘 기억하는 사람과 관계 있는 반면, 길치의 경우 길을 언어적 형태로 기억하고(다시 말해 조음루프를 사용하는 듯)있다고 주장했다(Garden et al. (2002)). 이 결과만 볼 때 공간적 능력이 공간 지식과 관련되어 있는 듯 하다. 하지만 시각적 요소가 공간 학습에 어떤 영향을 미치는지에 대해서는 연구가 미비했다.

실험

결국 이번 논문의 연구자들은 인간의 언어적, 시각적, 공간적 능력 중 어떤 요소가 공간 지식 학습에 영향을 미치는지 보고자 했다.

연구자들은 참가자들에게 도쿄 시내를 자동차로 달려서 목적지까지 도착하는 모습을 찍은 비디오를 보여주었다. 이 비디오를 보는 동안 세 가지의 방해 과제가 주어진다. 언어적 방해과제에서는 참가자에게 두 음의 한자로 된 단어를 제시하고 이 단어가 진짜 단어인지 사이비 단어인지 판단하게 했다(학생들은 중국 학생들이었다). 시각적 방해 과제에선 참가자에게 특정 시간을 불러주고(예: 10시 30분), 시계의 초침과 분침이 모두 시계 위쪽에 있거나(3~9시를 기준으로 위 아래로 구분할 때) 아래쪽에 있는 경우를 판단하라고 지시했다. 공간적 방해 과제에선 방 안에 있는 세 개의 스피커(좌, 우, 정면)에서 나오는 소리를 듣고 어느 방향에서 소리가 들렸는지 판단해야 한다.

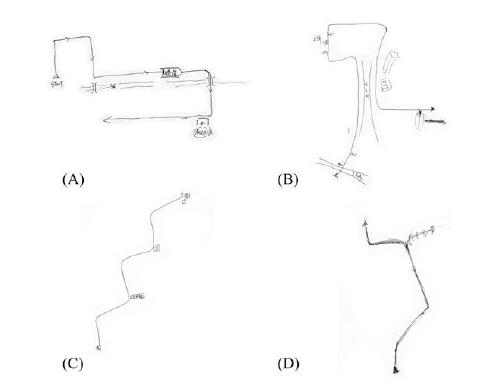

이 비디오를 다 본 다음에는 세 가지 과제가 주어진다. 장면 재인 과제에서는 일련의 사진들을 보여주고 이 사진이 비디오에서 본 장면에 포함되어 있었는지를 묻는다. 사진에는 비디오에서 지나쳤던 장면과 전혀 나오지 않았던 사진이 섞여 있다. 길 선택 과제에서는 갈림길을 보여준 후 어느 방향이 정확한 방향이었는지를 묻는다. 지도 그리기 과제에서는 조금 전 본 비디오를 바탕으로 참가자가 지도를 그리게 된다.

마지막으로 참가자들은 SOD(Sense of Direction) 문항을 작성했다. 이 문항은 자신이 얼마나 방향을 잘 안다고 느끼는지 주관적 평가를 측정하는 도구다.

결과

장면 재인 과제에서 방향 감각이 뛰어난 사람은 언어적, 공간적으로 방해를 받았을 때 길을 잘 외우지 못했다. 반면 길치는 언어적 방해에만 민감했다.

길 선택 과제에서 방향 감각이 좋은 사람은 언어적, 공간적 방해에 영향을 받았지만, 길치는 언어, 시각, 공간적 방해에 모두 영향을 받았다.

지도 그리기 과제에서 방향 감각이 좋은 사람은 언어, 시각, 공간적 방해에 모두 영향을 받았지만 길치는 방해가 있건 없건 별 차이가 없었다.

논의

연구자들은 위 결과를 통해 다음과 같은 이론을 만들어 봤다.

방향 감각이 좋은 사람은 랜드마크를 언어적, 공간적으로 기억한다. 그 날 갔던 맛집을 기억할 때 이 사람들은 랜드마크를 언어로 추상화하여 기억을 극대화하는 한편, 다른 지형과의 관계까지 고려하여 공간적으로도 기억을 하는 것이다. 그러나 길치는 랜드마크를 오로지 언어적으로만 부호화한다. 따라서 '빨간 지붕에 작은 건물이었고....'라는 식으로 표현은 가능하지만, 그곳이 어디쯤에 있었는지, 지하철에서 얼마나 떨어져 있었는지는 전혀 모르는 것이다.

두번째로, 방향 감각이 좋은 사람들은 길을 언어적, 공간적으로 기억한다. "그 맛집을 가려면 큰길에서 오른쪽으로 간 다음 다시 직진하다가...."라고 언어적으로 길의 순서를 기억하는 동시에 공간적인 위치도 함께 기억한다. 물론 길치도 이와 같은 식으로 길을 기억한다. 특이한 점은 길치가 길을 기억할 때 시각적 능력도 사용한다는 점이다.

(개인적으로는 길을 외울 때 시각적 능력에 의존하는 것은 당연히 길치의 원인이 된다고 생각한다. 친구집이 아파트였다고 가정해보자. 만약 친구집을 시각적 능력에 의존한다면, 다음에 찾아올 때는 똑같은 집 속에서 헤맬 것이 분명하다. 이럴 땐 그 친구 집이 단지 내 끝에 위치하고 있었다는 식으로 공간적 지식을 활용하는 게 나을 것이다)

마지막으로, 방향 감각이 좋은 사람은 survey 지식을 만들어 낼 때(즉 3차원의 지형을 만들어 낼때), 작업기억의 모든 하위요소를 사용한다. 더군다나, 랜드마크와 길을 언어, 공간적으로 기억한 것이 통합 시 도움이 된다. 내가 봤던 맛집이 공간적 위치와 내가 기억하는 길의 공간적 위치가 조합되어 3차원의 입체적 지형을 완성하는 것이 가능하다. 이 때 언어적 정보 또한 같이 통합한다. 흥미로운 것은, 통합 과정에서는 시각적 능력이 활용된다는 점이다.

반면 길치는 이런 3차원 지형을 형성할 수 없다. 랜드마크를 언어적으로만 기억했기 때문에 길에 대한 정보와 통합을 할 수 없는 것이다. 게다가 길에 대한 기억도 시각적 기억이 우세해서 공간적 정보를 활용할 수 없다는 게 더 큰 문제점이다. 결국 survey 지식을 만들어내기 힘든 상황이 되는 것이다.

SOD 점수가 높은 사람은 보통 실제로도 방향 감각이 좋은 편인데, 이 점수는 survey 지식과도 관련이 있다. 즉, 방향 감각이 좋은 사람은 survey 지식이 풍부하다. 결국 길을 잘 찾고 못 찾는 정도는 survey 지식을 잘 만들어내는지 여부와도 관계가 있는 것이다.

길치의 원인이 무엇인지 들어보니 납득이 간다. 하지만, 난 이 논문에서 만족하고 싶지 않다. 길치의 원인을 알았다면, 길치를 도와줄 수 있는 교육이나 보조장치의 효과 또한 생각해 봐야 한다고 생각한다. 우리는 자동차 운전자가 사용하는 네비게이션이 1인칭 시점을 사용할지 3인칭 시점(하늘에서 지형을 내려다보는)을 채택할지 생각해볼 수 있다. 스마트폰에서 흔히 사용하는 다음 지도나 네이버 지도의 경우도 마찬가지다. 길치에게 어떤 시점이 더 유리할지 연구해 보는 것은 분명 사용자 경험에 있어서도 중요할 것이다.

Reference

WEN WEN, TORU ISHIKAWA and TAKAO SATO, Working Memory in Spatial Knowledge Acquisition: Differences in Encoding Processes and Sense of Direction, Applied Cognitive Psychology(2010), DOI: 10.1002/acp.1737

'인지심리기사 > 주의' 카테고리의 다른 글

| 개인주의와 Attentional Blink (0) | 2011.07.31 |

|---|---|

| Supertasker라도 운전 중 휴대폰 사용은 금지되어야 한다 (0) | 2011.07.31 |

| 운전 중 휴대폰 사용은 위험하다 (0) | 2011.07.31 |

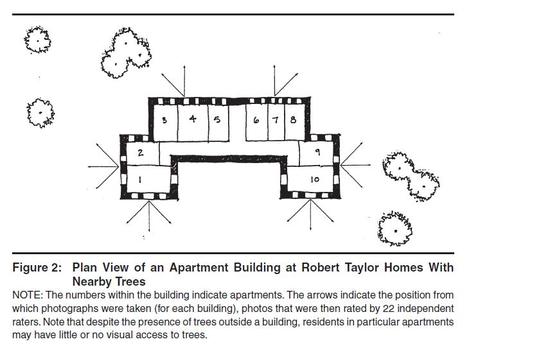

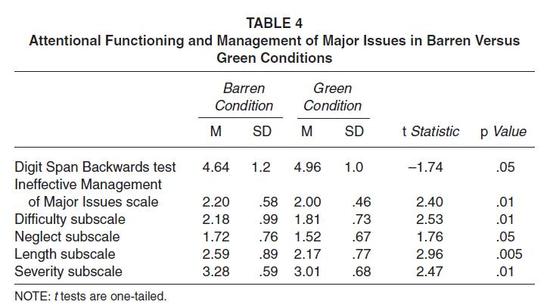

| 빈민가 사람들의 주의력 (0) | 2011.07.31 |

| 주의력 훈련의 연구 동향 (0) | 2011.07.31 |

연

구자들은 그 이유가 바로 칼뱅파의 특성 때문이라고 주장했다. 칼뱅파는 개인적 성향이 강한 교파이며 sphere

sovereignty를 중시한다. sphere sovereignty는 삶의 각 영역이 분리되어 있으며, 자신의 영역 외의 범위는

각자의 책임 하에 있다는 개념이다. 이는 네덜란드 사회의 'segregation'을 촉진하는 원인이 되었다. 즉, neo-칼뱅파의

영향으로 인해 네덜란드 사회에 개인주의 성향이 강해진 것이다.

연

구자들은 그 이유가 바로 칼뱅파의 특성 때문이라고 주장했다. 칼뱅파는 개인적 성향이 강한 교파이며 sphere

sovereignty를 중시한다. sphere sovereignty는 삶의 각 영역이 분리되어 있으며, 자신의 영역 외의 범위는

각자의 책임 하에 있다는 개념이다. 이는 네덜란드 사회의 'segregation'을 촉진하는 원인이 되었다. 즉, neo-칼뱅파의

영향으로 인해 네덜란드 사회에 개인주의 성향이 강해진 것이다.

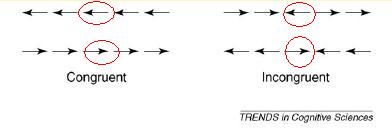

그

러나 종교가 반드시 Local attention만을 형성하는 것은 아니다. 개신교가 개인주의적 성향을 바탕으로 성장한 반면(미국은

이런 문화의 영향을 받은 전형적인 사례일 것이다), 유교 문화권인 동양이나 카톨릭, 정통파 유대교는 공동체 의식을 강조하는

종교이다. 그렇다면 이런 공동체적 관점이 Global precedence effect를 더 심화시킬 수도 있을까?

그

러나 종교가 반드시 Local attention만을 형성하는 것은 아니다. 개신교가 개인주의적 성향을 바탕으로 성장한 반면(미국은

이런 문화의 영향을 받은 전형적인 사례일 것이다), 유교 문화권인 동양이나 카톨릭, 정통파 유대교는 공동체 의식을 강조하는

종교이다. 그렇다면 이런 공동체적 관점이 Global precedence effect를 더 심화시킬 수도 있을까?